盛夏時節,綠意環繞的河津市第二污水處理廠內,現代化設施正高效運轉,經處理后的清澈尾水源源不斷匯入汾河。該項目是山西省“一泓清水入黃河”重點工程,由山西建投六建集團承建,占地120畝,建設內容包含22個單體以及道路硬化、廠區綠化工程等,設計日處理污水能力達3萬立方米。項目提前5個月實現通水試運行,目前出水水質各項指標穩定優于《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級A標準,顯著緩解了河津市生活污水處理壓力。

創新攻堅 高效建設打造優質工程

項目效果圖

在前期籌備階段,項目團隊圍繞污水系統布局優化、水質動態預測、地質條件勘察等環節開展系統工作。通過組織專家論證會反復推敲管網設計方案,確保系統布局科學合理;聯合專業機構開展水質監測并建立預測模型,為工藝選型提供數據支撐;補充關鍵點位地質勘探數據,全面掌握工程基礎條件,有效降低施工風險。經過多輪集中完善,最終形成科學合理、可操作性強的實施方案,為后續施工提供了堅實的技術支撐。

在低氧曝氣A2/O池及二沉池施工中,項目團隊面對大體積混凝土易開裂、施工縫滲漏等難題,采用超長混凝土結構無縫施工技術,通過優化混凝土配合比設計,實施分層連續澆筑工藝,并全程監測混凝土內外溫差,有效保障了澆筑質量。同時,團隊科學調配施工資源,連續72小時不間斷作業,一次性完成7300平方米筏板、5600立方米混凝土的澆筑任務,不僅大幅縮短了關鍵線路工期,還避免了傳統分段澆筑可能導致的滲漏隱患,為后續設備安裝和水池閉水試驗奠定了堅實基礎。

技術賦能 實現運營提質增效降本

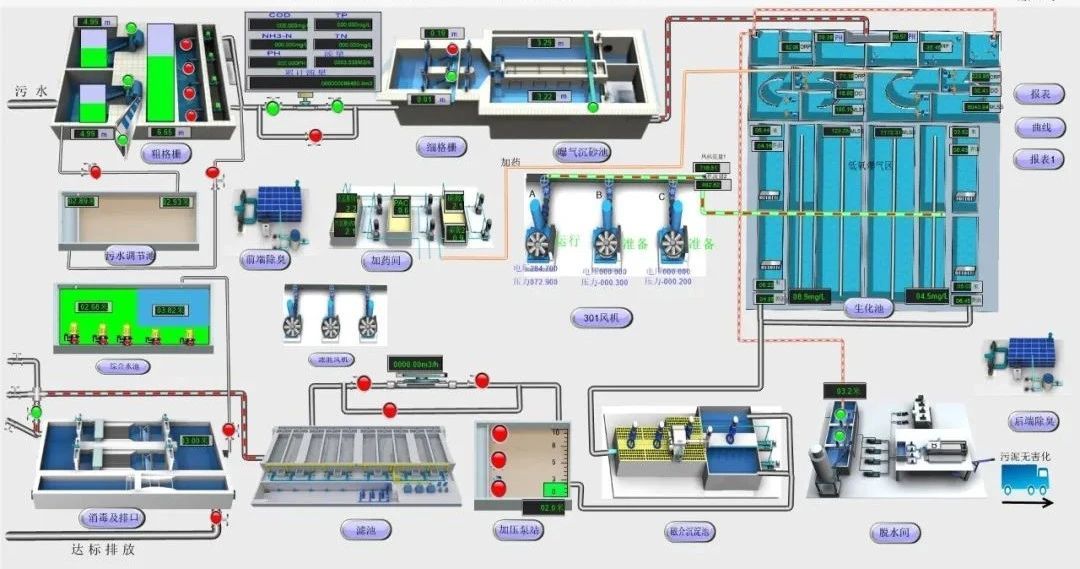

自動化控制系統

項目通過BIM技術實現施工全流程的精細化管理。在管線網絡施工中,BIM碰撞檢測功能提前識別潛在問題,減少返工率30%。通過三維可視化模擬土方開挖與回填過程,精準計算各階段土方需求量,根據實時施工進度動態調整土方調配方案,減少二次倒運、堆場占用,使土方浪費率降低18%,人工成本縮減25%。同時,BIM系統集成碳排放監測數據,實時計算機械作業、材料運輸等環節的碳排放量,形成可視化碳足跡熱力圖并自動優化施工方案,通過調整機械組合、減少材料周轉距離等,提升施工效率35%,降低碳排放22%,節約投資18%。

項目深度融合物聯網、大數據與人工智能技術,構建起“有感知、能預警、會決策”的智慧水務管控體系。通過遍布廠區的物聯網傳感器網絡實時監測pH值、COD、氨氮含量等水質指標,數據實時傳輸至邊緣計算節點進行預處理。結合GIS三維可視化技術,系統將水質數據與管網位置精準對應,通過大數據分析引擎快速識別異常并定位問題,觸發預警機制。AI決策系統則基于歷史數據和實時工況,自動優化加藥量、曝氣時長等工藝參數,管理人員通過三維可視化界面快速響應,形成閉環管理。這一體系實現了從數據采集到智能調控的無縫銜接,在大幅提升污水處理效率的同時,降低了運維成本。

此外,項目團隊大力推廣裝配式建造技術。樁基采用高強混凝土預制管樁,通過科學統籌施工順序,使樁基工程較原計劃提前60天完成;廠區雨水井、污水井、閥門井等大量采用混凝土預制構件進行現場裝配,顯著減少了現場濕作業時間和人工依賴,大幅提升了整體施工效率。

循環體系 護航母親河水清岸綠

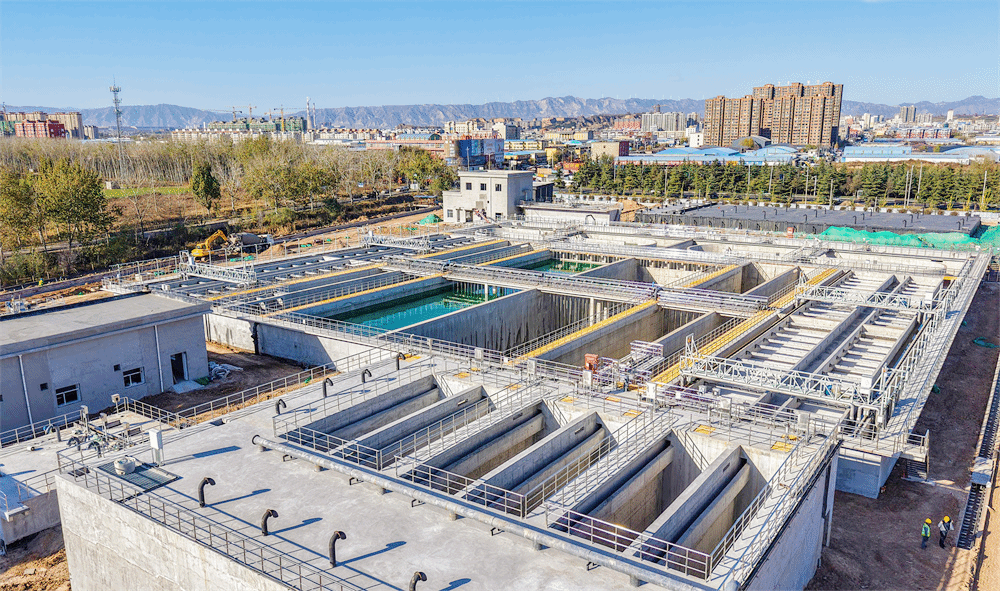

項目功能區航拍

項目團隊著力構建“污水處理—污泥處置—水資源保護”全鏈條循環體系,為汾河生態筑起堅實屏障。在污水處理環節,采用“低氧曝氣A2/O+磁混凝沉淀池+LCD濾池”工藝:先用低氧曝氣池的微生物分解污水污垢,然后用磁混凝池快速沉淀污物,最后通過LCD濾池過濾殘留雜質,不但使得出水水質優于污水排放一級A標準,還實現年節省運行費用超200萬元的經濟效益。

在污泥處理環節,項目采用“疊螺+高壓帶式一體化深度脫水”工藝,通過螺旋擠壓初步脫水和高壓帶式二次壓濾,將污泥含水率降至60%以下。脫水后的污泥直接送至生活垃圾焚燒發電廠進行無害化處置,實現污泥“零填埋”目標,既節約了填埋用地,又實現了資源化利用。

在水資源保護環節,項目通過完善新耿街東側片區污水管網,將污水收集率提升至98%,大幅減少了污染物直排。這些收集的污水經過“超濾+反滲透”雙膜工藝深度處理后,每天可產出2萬噸高品質再生水,用于城市道路清洗和工業冷卻,使水資源循環利用率突破60%,為區域綠色發展提供新動力。此外,配備的1萬立方米污水調蓄池,可有效收集日降雨量10毫米以下的初期雨水溢流,顯著減輕其對汾河的污染沖擊。

項目進入試運行階段

下一步,項目團隊將重點推進設備聯調聯試工作,持續優化工藝參數,確保系統穩定高效運行,為項目高質量收官提供堅實保障。